ニュース news

2021Jリーグシャレン!アウォーズ

ソーシャルチャレンジャー賞

『守れ、ニイガタのいのち。自殺予防のための啓発活動

アルビレックス新潟』活動レポート

アルビレックス新潟が取り組む「守れ、ニイガタのいのち。自殺予防のための啓発活動」が2021Jリーグシャレン!アウォーズ・ソーシャルチャレンジャー賞を受賞しました。自殺防止という、長期のテーマにシャレン!として向き合う意義とは。アルビレックス新潟の活動は、地域にとってどのような価値があるのか。その魅力に迫るため、日々地域と向き合い仕事をする現地の「公務員」が、クラブや協働者に話を聞きました。

●活動エントリー内容は→【こちら】

●話し手

アルビレックス新潟 事業本部 広報部 ホームタウン担当 村山拓也さん

新潟県 福祉保健部 障害福祉課 いのちとこころの支援室 波田野友巳さん

●聞き手・文

稲葉一樹(新潟市役所)

※本インタビュー記事は、全国の思いある公務員が集う「オンライン市役所」(運営:一般社団法人よんなな会)が担当しました

■命の門番を広げるための活動

「ゲートキーパー」という存在を知っていますか?

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)ができる人のことです。「命の門番」と呼ばれることもあります。

今回の「守れ、ニイガタのいのち。自殺予防のための啓発活動」では、「ゲートキーパー」の存在を多くの人に知ってもらうとともに、自殺予防のための情報発信を一緒に行ってきました。

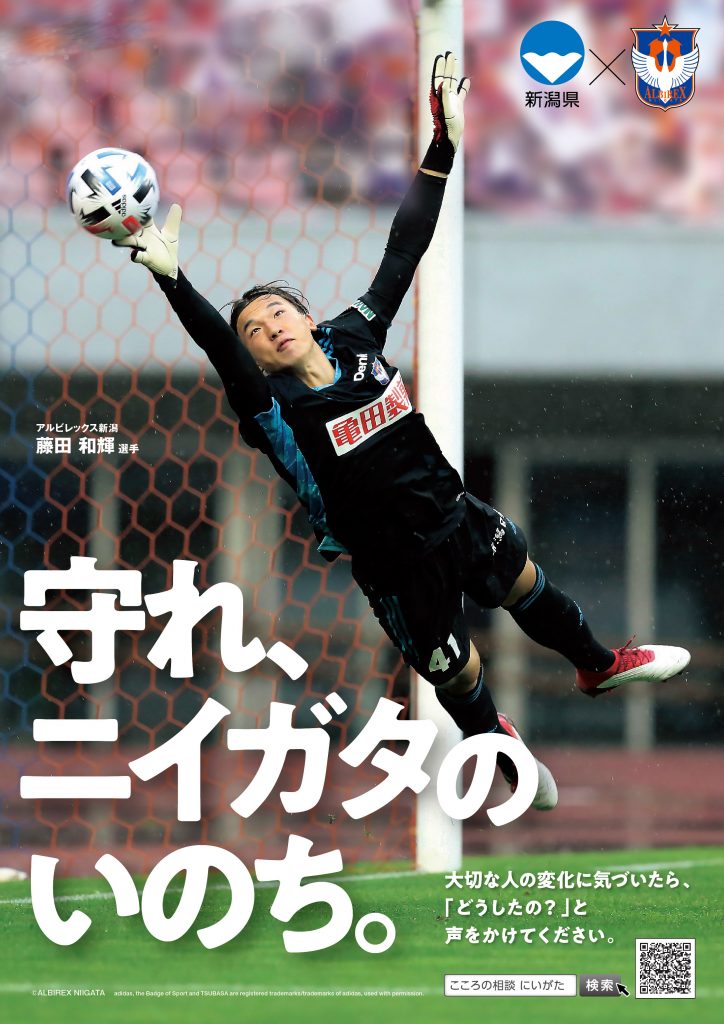

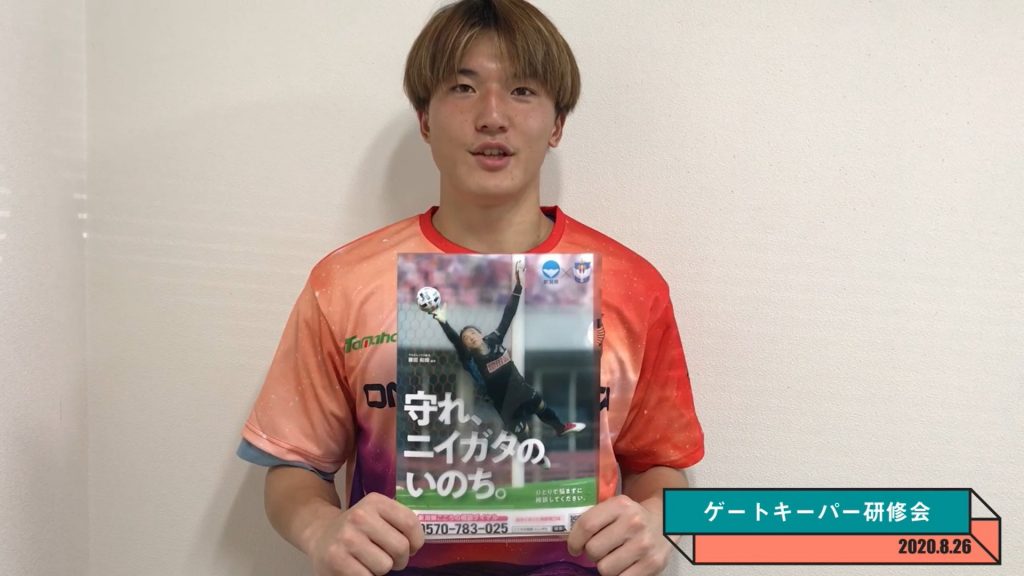

2020年8月には、約40名のクラブスタッフ・アカデミースタッフを対象に「ゲートキーパー研修会」を実施。その様子は、今もYouTubeで見ることができます。また、「守れ、ニイガタのいのち。」をキャッチフレーズに、ゴールキーパーの藤田和輝選手をビジュアルに起用し、自殺予防に向けたリーフレットの作成や、ホームゲームで普及啓発を行いました。

命を守る「ゲートキーパー」とゴールを守る「ゴールキーパー」をかけ合わせたイメージで啓発を行いました。

■人間関係を紡ぎなおす活動を

この活動の発端は、新型コロナウイルスの影響によるリモートワーク期間中、「(2020年)4月の自殺者数が前年同期比で大幅に減少というニュースを見たこと」と、アルビレックス新潟の村山さんは話します。

「今までに誰も経験したことがない新型ウイルスで、試合も延期になり、活動が制限され、クラブ全体で地域社会に対して何ができるかを考え直していました。多くの情報に触れる中で、自殺に関する問題が目に止まりました。自殺者が減っていることは喜ばしいことでしたが、その要因が『新型ウイルスで、人と人が顔を合わせる機会が減ったことが影響したのではないか』と聞き、驚きました。人間関係の問題・悩みがそこまで大きいのかと。アルビレックス新潟は、これまでさまざまなホームタウン活動を通じて、人間関係を紡ぐこともしてきました。この問題に対しても、人と人のつながりを深くする、強くするアプローチを通じてクラブとしてできることがあるのではないか。そう考えて、新潟県障害福祉課いのちとこころの支援室のみなさんに相談しました。」(村山さん)

新潟県の自殺死亡率は、全国ワースト上位に入るという状況が続いています。3月の自殺対策強化月間、9月の自殺対策推進月間には、普及啓発事業を集中的に実施するなど、これまでも力を入れて取り組んできました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、自殺者数が増加するのではと懸念されていた頃、アルビレックス新潟から「何か一緒にできないか」と相談を受けました。

「最初にお話を頂いたときは、何をご一緒できるのか、考えあぐねていました。ただ、アルビレックス新潟は地域に根ざしていて、住民との距離が近いクラブ。プロサッカークラブとして取り組むにはハードルが高いかもしれないけれど、直接的に『自殺を防ごう』というよりも、人とのつながりを感じたり、みんなで支え合おうというメッセージを出したりすることで、一緒に活動できるかもしれないと思いました。また、新潟県は働き盛り世代の自殺者数が多いのですが、クラブに観戦に来るサポーターの年齢層とも重なると、村山さんからお聞きしました。直接的なメッセージでなくとも、人の命を守るとか、周囲の人のことを気にかけるという視点が伝わりやすいのではないかと思いました。」(波田野さん)

話し合いを重ねる中で、「守れ、ニイガタのいのち」と広い視野で自殺を予防するためのメッセージを打ち出すことになります。これは、クラブの持つメッセージとも親和性が高かったといいます。

自殺予防にかかわらず、啓発を行ううえでは「どう自分ごとに感じてもらうか」が鍵。そこに、アルビレックス新潟と一緒にやる意味があります。サポーターから見ると、選手・クラブは身近な存在。そんな存在が情報発信をすることで、自分ごとに感じてもらいやすい効果が見込まれます。

実際の活動の反響はどのようなものだったのでしょうか。住民の声を直接聞くのはなかなか難しいものの、話題にしてくれる職員もいたそうです。

「新潟県出身の選手を起用していただいたので、その選手を昔から知っていた職員から声をかけられました。」(波田野さん)

■継続して情報発信する仲間として

アルビレックス新潟では、これまでも「いじめ見逃しゼロ県民運動」に取り組んでいました。そのため、当初、ゲートキーパー研修は、中高生を指導しているアカデミースタッフ向けに行う予定でした。しかし、研修を企画した、講師の新発田地域振興局健康福祉環境部中村美穂子さん、聖籠町役場水戸部可奈さんと研修内容を打合せしていく中で「クラブスタッフも対象に受けた方がいい」という話に発展しました。最終的に40名ほどのクラブスタッフ・アカデミースタッフを対象に実施されることになりました。集合研修での実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、Zoomによるオンラインで研修会を実施しました。実際に研修を受けて、その意義を実感したといいます。

「研修という場で話を聞いてみると、学べることが多かったです。研修の中で講師から『アルビレックス新潟に関わる皆さんが心身ともに健康であることが、子どもたちにとっても、地域の人にとっても良いメッセージとなります』と仰っていただけたのが、特に印象的でした。活動の中心は選手ですが、私たちスタッフが知識を得て、健康であることが大事なんだと、あらためて感じることができました。」(村山さん)

自殺予防は長期的な課題であり、すぐに効果が出るものではありません。それでも、発信することが重要だと続けます。

「アルビレックス新潟が関わったからといって、すぐに目に見える成果が出るわけではありません。新潟県障害福祉課をはじめとして、多くの方々が活動を続けてきた中で、今回私たちが関わる機会をいただいただけです。自分たちのおかげで何かできたということはありません。それでも、自分たちが少しでもお力になれる部分は、情報発信の部分だと思います。『シャレン!アウォーズ』に今回の取り組みをエントリーしたのも、多くの方にこの問題を知っていただきたかったという側面もあります。アウォーズにエントリーして、多くの方の目に留まることも、啓発活動の一つとして考えていました。」(村山さん)

波田野さんも、継続することの大切さ、そして「継続して情報発信する仲間」として、アルビレックス新潟が参加したことに心強さを感じていると言います。

「長年、普及啓発に取り組んできても、自殺死亡率は他都道府県より高い状況で、引き続き取り組む必要があると考えています。アルビレックス新潟が仲間に入ってくれたことで、今まで届けられていなかった方々にもゲートキーパーの役割について知っていただけたと感じています。自殺に関する問題や命の大切さについて、アルビレックス新潟に関心がある人たちに発信してもらえるということはありがたいことですし、プロのサッカークラブは発信力が大きいので、こういった活動はすごく大事だと思っています。」(波田野さん)

行政ができることは限られています。アルビレックス新潟をはじめとして、さまざまなパートナーと一緒に、県民一体となって取り組んでいくことが重要です。

人は、好きな対象が考えていることから受ける影響は大きいものです。新潟の人にとって「好き」の対象であるアルビレックス新潟が考えていることは、多くの人が考える対象になりうる。アルビレックス新潟の人たちが「社会について考える」ということの大切さがうかがわれます。

実際、サッカーだけでなく「社会についても情報を得ている」と村山さんは話します。

「サッカーだけをやっていればいい、というわけではないと思います。新潟という地域で活動させていただく中で、地域のために何かできているかといったら、すべての部分をカバーできているわけではなく、まだ見えていない課題もあります。そういうことに一緒に取り組ませていただくことが大切だと思います。」(村山さん)

■新潟県全域の市町村と、協働で課題を見つける

今後、この自殺予防の啓発活動をどのように展開させていきたいと考えているのでしょうか。

「まだ始まって1年なので、これからもこの活動の輪の中で一緒に活動していただきたいと思っています。今後は啓発だけでなくて、他にも何か一緒にできることはないかと考えています。この活動をする前は、このようなことをプロのサッカークラブにお願いすることは難しいと思っていました。ですが、実際に一緒にやらせていただくと、シーズン中だったにも関わらず、打合せ前には当県の現状や対策を詳細に調べていただいたり、こちらからの提案にも臨機応変に対応していただいたり、この活動に取り組む熱心さを感じました。こちらがお願いしたい部分もしっかりと共有できましたし、まずは相談してみることが大事だな、と感じています。」(波田野さん)

村山さんも、「長期的に取り組んでいくこと」の重要さをあらためて強調します。

「波田野さんがおっしゃる通り、まずは長期的な活動にしていくことが大事だと思います。この問題はずっと続いていくものであって、話題になったからやる、ということではありません。継続しないと見えてこない部分も多いと思います。短期的には、9月の自殺対策推進月間に向けて何をするか考えていきたいです。今回の受賞で、この社会課題と取り組みを知ってくださった方々と一緒に、9月に向けて何かできればと思いますので、サッカー界に限らずさまざまな分野の方々のお知恵をお借りしたいです。」(村山さん)

「シャレン!アウォーズ」も、Jリーグの力を使って多くの人に届ける機会。「Jリーグをつかおう!社会のために。」というシャレン!のキーワードを体現するように、すべての機会を活動にいかそうと考えているのが印象的です。

アルビレックス新潟は、2019年7月に新潟県全域の市町村をホームタウンとしました。また、今シーズンからは「ご当地応援選手」という取り組みで新潟県内を7つのエリアに分けて担当選手を決め、行政や民間企業にも働きかけています。行政としても、クラブに地域の課題をしっかりと伝えることで、さらなる活動が生まれることが期待できます。

― 取材後記 ―

今回、所属しているオンライン市役所にお声がけいただき、大好きなアルビレックス新潟のシャレン!アウォーズ受賞についての取材をさせていただきました。

アルビレックス新潟はクラブとしての存在理由を常に問うている、というお話を聞いたうえで、わたしも行政組織の存在理由について考えてみました。

行政組織は、みなさんが幸せに暮らし続けることの実現を目指し、さまざまな取り組みをおこなう組織です。そのためにわたしたち行政職員は働いていると考えています。

しかし、多様な人が幸せに暮らし続けるためには、行政だけで解決できないことが数多くあります。自殺の問題も典型的なひとつではないでしょうか。

わたしは、今回の取材をする前から“ゲートキーパー”について存在を知っていました。

それはわたしが行政職員だったからではなく、アルビレックス新潟が好きだったからです。

twitterをフォローしていたので、情報が入ってきていたんですよね。好きなものから発せられる情報は否応にも自分ごととしてキャッチしてしまう。そんなことに気付かされました。

わたしは、この「自分ごととして」情報を受け取るというのが、地域にとってとても重要だなと思っています。

地域の課題と向き合っている行政から発せられる、伝わりづらい情報を、熱狂的で自発的なサポーターが多くいるアルビレックス新潟というクラブが伝えてくれることで、自分ごととして考えてくれる人が増える。これこそ、暮らしている人を幸せにする一つの方法なんだな、と行政職員として目からウロコが落ちるような感覚でした。

今回のケースは、アルビレックス新潟側から、県の社会課題についてアプローチしたものです。本当はさまざまな社会課題を把握している行政側から、しっかりと情報を開示し、アルビレックス新潟のような組織に興味を持ってもらうことも重要なのだと思います。

あとは、県の方がおっしゃっていたように行政側もプロサッカークラブにお願いするのは、難しいと思わずに、どんどん社会課題を一緒に解決しましょうと歩み寄ることが大事ですね。

早速わたしも、アルビレックス新潟の担当者に、わたしが関わる交通分野の社会課題解決について相談しました。こういった機会を増やし、主体性を持った人がどんどん増える幸せな新潟になると嬉しいです。素敵な機会をありがとうございました。